----有关苗壮的绘画探索

文/卿 安

在你的心域里有一张空白的画布,你是你自己最优秀的艺术家。

-----题记

理性沉淀出艺术的芬芳

出生在20世纪60年代的画家,都曾面临过复杂的社会现实,苗壮也不例外。过去的偶像和天经地义的事物的溃败,道德、价值的转换和变革,外部世界的多姿多彩的撞入,自我解放和个性潮流的诱惑,这一切都在短短数年内呈现在艺术家面前。

“你如果要做艺术家先要做哲学家”, 这是20世纪90年代年头流行的话。言外之意便是画家必须要有思想。在那个“观念更新”的年代,这似乎是艺术家们的共识,因为没有思想就无异与工匠之流,就象前人对文人画的要求一样,没有文气就流于匠作。也许没有哪个时代,哪个国家的艺术家们象上个世纪80-90年代的中国艺术家们那样热衷于哲学著作,热衷于思辩性的论证和描述文字。

中国的艺术家就是在这样毫无准备的情况下被推到现实的面前。旧有秩序的破产,迫使 他们去重新寻找精神的支撑和归宿,寻找自我和落脚点。然而,在一个本身动荡不安、变化不定的现实中,想要找到支撑和基点的可能是何其微茫。当然,还有另一条道路可供选择,这条道路虽然十分危险,但在没有支撑的混乱中,走这条路似乎又是唯一的办法,况且,这条路在当时呈现出来的诱惑是那样巨大。这就是把眼光转向那些刚刚从法文、英文、德文翻译过来的众多书籍,转向那些与观念和“观念更新”的哲学和文学。

苗壮在他的画册自序里说,“新世纪都已经过去了十年,但总是感觉自己却是八十年代 “启蒙”的产物。一个少年的成长恰与那个时代邂逅,这里谈不上什么自觉的成分,更可能是青春期盲动的逆反,可时代精神的印记不经意间却留在这少年心中,总想有思想,但又不知道思想为何物。那不是个理性的年龄,所以,原始的冲动常常让懵懂无知的自己都感到尴尬”。

如何面对纷繁芜杂、如何在混乱中辨认方向,曾经困扰着整个时代的艺术家。

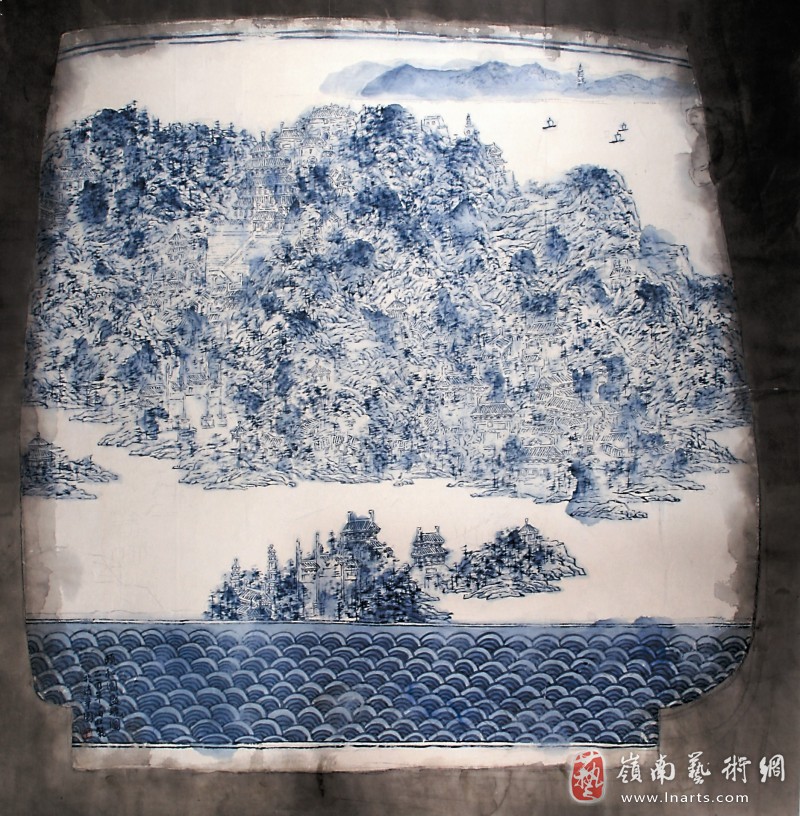

苗壮采取了一边深入传统一边探索的方式,在艺术的道路上推进,因此他的写生从未间断,通过写生来形成自己的笔墨风格。这是躁动之后的理性选择。中国画在师古人与师造化之间,理论界一直存在争论,事实上脱离实证的体验,争论是毫无意义的。苗壮自己就实践了,他临摹文人画,尤其是清代“四王”是下过很大工夫的,他不仅从用笔,造景上维摹四王(尤其是王石谷),就连笔致格调也十分相似。放在今天的复古苦学一派里,苗壮也毫不逊色。但他并没有把翻版“四王”当做成就或功力去展示,在他看来,翻版前人不能成为完整而独立的个人作品,因此他做了形式上的探索,青花系列是他这一时期的探索方向,他将“四王”翻版在绘制的各种造型的青花瓶上,让古典与现代对话,在现代的形制里有了古雅的情致。如果说是新瓶装旧酒,那也总比旧瓶装老酒好,在2005年的人与自然——当代中国山水画与油画风景展上,苗壮的《颐和园盛景图》立刻引起了学界的高度关注,学界以为这是突破传统融合现代的有效方式。

颐和园盛景图

然而,很快苗壮就抛弃了这种探索,他认为真要突破传统就要回到笔墨实质上进行探索,就是说要从皴、擦、点、染上去变化。他开始画公园里的石头,从这种“瘦、皱、漏、透”的石纹理寻找笔墨皴法的触机。苗壮这一时期的石头呈现出一种绵密的、堆砌的形式感,但却未能充分表达造化之理。这一段时期,很多山水画家都将机理的制作,或者形体的堆砌当做为异于前人和他人的面目公诸于媒体,以博取名声。全国因此掀起轰轰烈烈的新山水热。

其实要创造一种异与前人的成功皴法是非常困难的,苗壮把目标转移到用墨上,通过严格控制墨色层次来表现实体结构,他反反复复去观察和描绘城市植物,其一是为了锤炼他的用墨技巧,其二是为他的城市山水收集素材。经过长期的观察和实践,苗壮笔下的植物花卉结构一丝不紊,笔道清晰可辨,笔墨干净利索,既有造化之理,又具有笔墨性情,理性而富有生机。有了城市植物的元素再加上城市建筑和点景道具,苗壮的城市山水便水到渠成。

苗壮的画是一首优雅的现代诗,是理性思考沉淀出来的雨后彩虹。

理性沉淀出了苗壮的艺术芬芳,时隔85’新潮已经二十几个年头,回首当年的狂热而今还剩下些什么?历史的车轮总是滚滚向前,带走一个时代的兴奋、惶惑以及宗教般的政治狂热和疲惫。在尘埃落定的瞬间,我们的指尖仅触机及苍凉的时代体温。

都市水墨与城市山水

从20世纪80年代开始,在美术新潮和现代性焦虑影响的驱使下,中国画的实验探索已经被推逼到一个本体论绝境,一些激进论者纷纷寻求在全球化语境下对本土绘画的重新命名,并视为本土文化争取国际身份的一种努力。

都市水墨延续了现代实验水墨的现代精神。但却扬弃了实验水墨非本体化的价值倾向,即在很大程度上固守了传统笔墨精神,其目的不在于颠覆和解构中国画传统而是想反映当下中国人的生存状态和精神意识。进入现代社会,人类由农业时代进入工业时代,城市变成了生活的主题,都市化情感显然是不同于乡土化情感,高度发达的技术化工业生产,造成对人的生存挤压。都市水墨在很大程度上便是描绘了这个生存现实。“一方面它敢于掠获都市时尚那些最鲜活的气息,让受众处于被激活的闪频状态;另一方面,他们用粗野脏乱的非规范笔墨,消解写实人物的正统性,以此凸显精神对物质的背离。焦虑既是隐藏在欲望背后的心理,也是那些水墨共同的一种精神状态。他们或表现都市的欲望,喧嚣,或表现都市人的慵懒、无聊,或表现都市的压抑、烦闷,或表现都市人的现代焦虑和人在路上的烦,成为都市水墨图式母题”(‘欲望与焦虑—当代新现实中的水墨人物’,尚辉)。

做为新潮美术的一支,都市水墨也是以社会的批判立场介入当下的精神生活,政治生活,尤其进入20世纪90年代政治性的成份日益浓烈,这点与中国现代诗歌的状态颇为相似。自19世纪以降百余年的文学运动其主题潮流演变的轨迹,以“文革”为临界点表现出类似于钟摆的振荡。在这百年的摆锤运动中,诗歌的先锋性更多的体现为政治批判或者政治反讽。

在观念更新的85’美术思潮中,悲剧精神是艺术家常常提到的艺术母题。从1979到1989年这十年的现代艺术发展看,悲剧精神一直是艺术家们的作品中或隐或现地包含着的中心意义。艺术家们在进行种种新的探索时,就已经不无痛苦地否定原有的自我,这种否定的终极目地是要在一片文化的冲击波中找到中国现代艺术的海岸,找到中国现代艺术的立足点。为了达到这一目的,否定是必然的,当一个社会的经济和文化经历剧烈变动时,艺术家或者每一个有责任感和自我意识的人便不可避免地要和这种悲剧精神结下不解之缘。然而先锋艺术并没有找到彼岸,反叛消失了思想的内核,只剩下反叛的形式与反叛的姿态。它不仅没有颠覆传统文人画,反而导致传统文人画的全面复兴。这种两极对立态势事实上只是消解了当代中国美术的发展张力,并使传统与现代绘画双重价值资源相互抵消,留下一片巨大的空白,从而使当代中国美术转型始终徘徊不前。

城市山水画的出现为现代转型找到了突破口,因为它厘清了几个问题:

一,当代中国画是否一定要取批判的态势

以苗壮为代表的城市山水,反映了中国社会在城市化进程中的状态。但这种状态并非建立在痛疼之上,作者并没有把痛感呈现给观众,因此他屏弃了都市水墨狂乱、燥动、粗野的笔墨形式,所表达的物象并非完全心性化,基本符合自然理法,因此画面清新雅致,倒有几份惬意。

南齐谢赫所著《古画品录》中说:“图绘者,莫不明劝戒、著升沉,千载寂廖,披图可鉴。…”所谓“著升沉”绝不仅限于人类社会的世事沧桑、人海沉浮的“升沉”。而是说画家所画的题材就是我们所感知和生存的客观世界从不停止的“运动和变化”。“著升沉”就是画“运动”,画“变化”。因此谢赫把“气韵生动”作为六法的第一条,就是要求画家整个作品的“气韵”要“生”,要“活”,要传神。这句话的现代意思就是:“绘画者,皆是明确劝善戒恶、画运动和变化,经历千载寂寥时空的后人,也可开图鉴赏。”这里说的是绘画的功用,并没有刻意的批判。图画毕竟不同于文字,它没法叙述丰富的思想,表达过多的情节,剖析细腻的情感。中国传统文化里的儒、道、释更多的是一种智慧。做为中国传统大文化里的一个分支,中国画同样体现的是一种哲理思辨,是一种智慧。自上个世纪80年代以来,西学思潮涌入,诸多美术理论家,皆以西方的观念来引导中国绘画。从而把中国画的批判性推逼到一个不太合适的位置。